Freudentränen und Pogrome: 9. November in Bayern

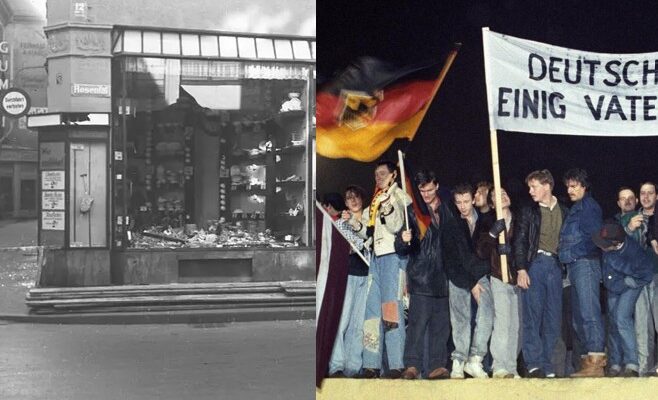

Der Mauerfall 1989 und die Reichspogromnacht 1938 fanden beide am 9. November statt. In Bayern mischen sich heute daher Erinnerungen an den Sturz der DDR-Diktatur und der Kampf um Freiheit mit der Erinnerungskultur an schlimmste Schrecken der NS-Zeit.

Das nördliche Bayern grenzte über rund 700 Kilometer an die DDR; viele Familien in Ober- und Unterfranken wurden durch den Mauerbau 1961 buchstäblich geteilt; in den ersten Jahren war oft nur Sichtkontakt möglich und verabredete Zeichen wie das Ausschütteln eines Bettlakens zeigten an, dass alles in Ordnung war. Über mehrere Jahrzehnte versorgten tausende Familien im Westen die mangelwirtschaft-gequälte Verwandtschaft im Osten mit Lebensmittel-Paketen (die oft genug von den Grenzern konfisziert wurden).

Im Schatten der Mauer erlebten die bayerischen Zonenrandgebiete bis in die 1970er Jahre aber auch Abwanderung insbesondere junger Menschen in urbanere Westzonen; nach der Wende übernahm Bayern als wirtschaftlich starkes Bundesland dann eine zentrale Rolle bei der Integration Ostdeutschlands in die deutsche Marktwirtschaft und im Aufbau ost-westlicher Partnerschaften. Viele Ostdeutsche suchten nach der Wende Jobs, Studien- oder Arbeitsmöglichkeiten in Bayern und wurden hier heimisch. In den ehemaligen bayerischen Grenzregionen ist die Mauer aber noch präsent und das lokale Bewusstsein für Freiheit und Demokratie besonders ausgeprägt.

Bayern war übrigens quasi „Testfeld“ für den Mauerfall, denn die DDR-Flüchtlinge aus der bundesdeutschen Botschaft in Prag beendeten ihre Ausreise-Odyssee in die Bundesrepublik am 5. Oktober 1989 in Hof (Bild).

Vielen weniger in Erinnerung ist hingegen der 9. November 1938: In vielen bayerischen Städten traf damals die Gewalt des NS-Straßenmobs jüdische Nachbarn, Geschäfte und Kulturstätten. Die Synagogen in Nürnberg und Augsburg wurden in Brand gesteckt, ebenso wie viele Gebetsräume oder Bibliotheken; die Münchner Hauptsynagoge am Stachus ging am Morgen des Folgetags in Flammen auf. Parallel wurden zahllose jüdische Geschäfte geplündert oder verwüstet, private Wohnungen jüdischer Familien durchsucht und Bargeld und Wertgegenstände geraubt. Während der Reichspogromnacht wurden in Bayern auch hunderte jüdische Menschen festgenommen, viele davon später in KZs deportiert.

Die Erinnerung an die Reichsprogromnacht als Fanal der Judenverfolgung ist daher im Freistaat besonders präsent in Gedenkstätten, Mahnmalen und Projekten lokaler Schulen und Vereine. Am 9. November wird daher auch an vielen Orten in Bayern zum Besuch von Mahn- und Gedenkstätten oder Bildungspartnerschaften, die jüdisches Leben, Zivilcourage und demokratische Werte vermitteln.

Die Botschaft des heutigen Tages lautet also: Freiheit, Menschenwürde und Rechtsstaat brauchen ständige Erinnerung und Verantwortung. Der 9. November erinnert daran, dass Demokratie geschützt und antisemitischem Hass entschieden widersprochen werden muss – auch in Bayern.

Bilder: Ausgebrannte Synagoge an der Herzog-Rudolf-Str. sowie geplündertes Kaufhaus Uhlfelder in der Rosenstr. 12-16 (Bildnachweis: Stadtarchiv München / BR).